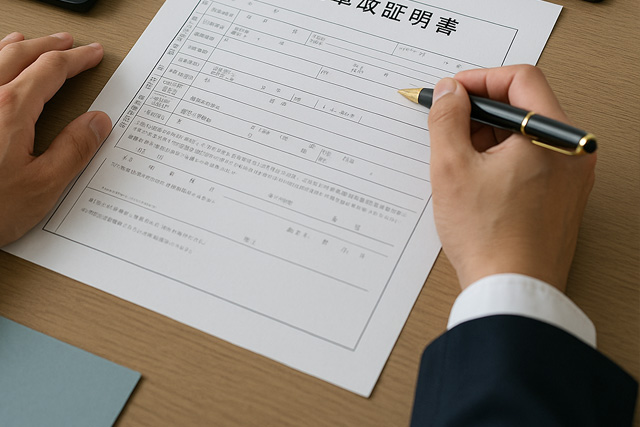

交通事故に遭遇した際、損害賠償請求や保険金請求において必要不可欠な書類が「交通事故証明書」です。しかし、この重要な書類について、具体的にどのような内容が記載されているのか、どのように取得すればよいのか、詳しく理解されている方は意外に少ないのではないでしょうか。

交通事故証明書は、単に事故が発生した事実を証明するだけの書類ではありません。記載されている内容を正しく理解することで、その後の示談交渉や損害賠償請求を有利に進めることができる重要な証拠資料となります。

本記事では、交通事故証明書の基本的な役割から具体的な取得方法、記載内容の詳細な見方、さらには証明書を活用する際の注意点まで、包括的に解説いたします。適切な知識を身につけることで、交通事故後の手続きを円滑に進め、正当な権利を確実に行使できるようになりましょう。

交通事故証明書の基本知識

交通事故証明書とは何か

交通事故証明書とは、警察に届け出された交通事故について、その発生事実を公的に証明する書類です。自動車安全運転センター法に基づき、自動車安全運転センターが発行する公文書であり、交通事故が確実に発生したことを客観的に証明する重要な役割を果たします。

この証明書は、保険会社への保険金請求や相手方への損害賠償請求を行う際に必須となる書類です。また、交通事故による負傷で労災保険や健康保険を使用する場合、後遺障害の認定手続きを行う場合なども、この証明書の提出が求められます。

重要な点として、交通事故証明書は事故の「発生事実」を証明するものであり、事故の「原因」や「過失割合」を判定するものではないことを理解しておく必要があります。事故の責任関係については、別途、当事者間での協議や裁判での判断が必要となります。

また、警察に届け出を行わなかった事故については、交通事故証明書は発行されません。軽微な事故であっても、後のトラブルを避けるため、必ず警察への届け出を行うことが重要です。

証明書の法的な位置づけ

交通事故証明書は、道路交通法に基づいて作成される公文書としての法的効力を有しています。同法では、交通事故が発生した場合の警察への報告義務が定められており、この報告に基づいて証明書が作成されます。民事訴訟法により、公文書は真正に成立したものと推定されるため、裁判においても高い証拠能力が認められています。

この証明書に記載された内容は、警察による客観的な調査に基づいており、一般的に高い信用性が認められています。ただし、記載内容に誤りがある場合や、事故の詳細について争いがある場合は、その限りではありません。

また、自動車損害賠償保障法により、交通事故証明書は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の請求において法定の添付書類となっています。自賠責保険への被害者請求や加害者請求を行う際は、必ずこの証明書を添付する必要があります。

民事訴訟においても、事故の発生事実を立証するための基礎資料として重要な役割を果たします。ただし、過失割合や損害額の算定については、証明書の記載内容だけでなく、その他の証拠資料も総合的に検討されることになります。

取得方法の詳細解説

申請できる人の範囲

交通事故証明書の申請は、関連法令により申請権者が限定されており、以下の方のみが申請することができます。

まず、交通事故の当事者(加害者・被害者)は、当然に申請権を有します。事故により損害を受けた被害者や、事故を起こした加害者は、それぞれの立場で証明書を必要とするため、申請が認められています。

次に、当事者の親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)も申請することができます。ただし、親族関係を証明する書類(戸籍謄本など)の提出が必要となります。

損害賠償の請求権者も申請権者に含まれます。これには、被害者が死亡した場合の相続人や、被害者の使用者(会社)なども含まれます。

保険会社や共済組合も、保険金や共済金の支払いに関連して申請することができます。ただし、当事者からの委任状や、保険契約の存在を証明する書類が必要となる場合があります。

弁護士や行政書士などの代理人も、適切な委任状があれば申請することが可能です。

窓口申請の手順

交通事故証明書の窓口申請は、全国の自動車安全運転センター事務所で行うことができます。主要都市には複数の窓口が設置されており、平日の営業時間内に申請することができます。

申請に必要な書類は、まず交通事故証明書申請書です。これは窓口で入手するか、自動車安全運転センターのホームページからダウンロードすることができます。申請書には、事故発生日時、発生場所、当事者の氏名、車両番号などの情報を正確に記入する必要があります。

申請者の本人確認書類も必要です。運転免許証、健康保険証、パスポートなどの公的な身分証明書を持参してください。代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要となります。

申請手数料は、関連法令により1通につき800円と定められています。現金で支払う必要がありますので、お釣りのないよう準備しておくことをおすすめします。

申請から発行までの時間は、通常即日から数日程度です。ただし、事故から間もない場合や、警察の調査が継続中の場合は、発行まで時間がかかることがあります。

郵送申請の方法

遠方にお住まいの方や、窓口に足を運ぶことが困難な方は、郵送による申請も可能です。郵送申請の場合、申請から証明書の受け取りまで1週間から10日程度の時間がかかります。

郵送申請に必要な書類は、窓口申請とほぼ同様です。交通事故証明書申請書に必要事項を記入し、申請者の本人確認書類のコピーを添付します。代理申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類のコピーも必要です。

申請手数料は、定額小為替で納付します。800円分の定額小為替を郵便局で購入し、申請書に添付してください。現金や切手での納付はできませんので注意が必要です。

返信用封筒も忘れずに同封してください。宛先を明記し、切手を貼付した封筒を用意します。簡易書留での返送を希望する場合は、簡易書留料金分の切手も追加で貼付してください。

申請書類一式を自動車安全運転センターの本部事務所宛てに郵送します。送付先住所は、ホームページで確認することができます。

インターネット申請の利用方法

現在、一部の都道府県では、行政手続きのデジタル化推進により、インターネットを利用した交通事故証明書の申請サービスが提供されています。政府のデジタル化政策により、今後さらに多くの地域でオンライン申請が可能になる予定です。

インターネット申請を利用するには、まず自動車安全運転センターの専用ウェブサイトにアクセスします。利用者登録を行った後、申請画面で必要事項を入力します。事故情報や申請者情報を正確に入力することが重要です。

申請手数料の支払いは、クレジットカードやコンビニエンスストア決済など、複数の方法から選択することができます。決済完了後、申請が受理され、証明書が郵送で送付されます。

ただし、インターネット申請は全国すべての地域で利用できるわけではありません。また、申請から発行まで、窓口申請よりも時間がかかる場合があります。利用前に、お住まいの地域でサービスが提供されているかを確認してください。

記載内容の詳細な見方

基本情報の確認ポイント

交通事故証明書には、事故に関する基本的な情報が記載されています。これらの情報を正確に理解し、内容に誤りがないかを確認することが重要です。

まず、事故発生日時を確認してください。年月日だけでなく、時刻も記載されています。この情報は、保険金請求や損害賠償請求において重要な意味を持ちます。特に、契約期間や時効の起算点として使用されることがあります。

事故発生場所も詳細に記載されています。都道府県、市区町村、具体的な地番や交差点名などが記載されており、事故現場を特定するための重要な情報となります。場所の記載に誤りがある場合は、正しい場所での事故であったことを他の証拠で立証する必要が生じることがあります。

事故類型については、「車両相互」「車両単独」「車両対歩行者」などの分類で記載されています。この分類により、事故の基本的な態様を把握することができます。

照会番号は、各事故に付与される固有の番号です。保険会社や弁護士とのやり取りにおいて、この番号を参照することで事故を特定することができます。

当事者情報の読み取り方

交通事故証明書には、事故の当事者に関する詳細な情報が記載されています。これらの情報を正確に読み取ることで、相手方の特定や連絡先の確認を行うことができます。

当事者の氏名、住所、生年月日が記載されています。ただし、プライバシー保護の観点から、申請者以外の当事者の詳細な個人情報については、一部マスキングされている場合があります。

車両情報として、車種、ナンバープレート、車台番号などが記載されています。車台番号は車両を特定するための重要な情報であり、保険会社への請求時に必要となることがあります。

運転者情報と車両所有者情報は別々に記載されています。運転者と所有者が異なる場合(レンタカーや借用車など)は、それぞれの情報が記載されますので、損害賠償請求を行う際は両方の情報を確認する必要があります。

保険会社情報として、自賠責保険の保険会社名と証明書番号が記載されています。この情報は、自賠責保険への請求を行う際に必要となります。ただし、任意保険の情報は記載されていませんので、別途確認する必要があります。

事故状況の記載内容

交通事故証明書の事故状況欄には、警察による事故の概要が記載されています。ただし、この記載は簡潔なものであり、詳細な事故状況については実況見分調書を取得する必要があります。

「甲」「乙」という記号で当事者が区別されています。一般的に、甲が第1当事者、乙が第2当事者とされますが、これは必ずしも加害者・被害者の区別を意味するものではありません。事故の発生順序や警察の判断により決定されます。

事故類型として、「追突」「出会頭」「右左折時」「車線変更時」などの分類が記載されています。この分類により、事故の基本的なパターンを把握することができ、過失割合の検討材料となります。

道路形状や交通規制の状況も記載されています。「信号機あり」「一時停止あり」「優先道路」などの情報は、事故の責任関係を判断する上で重要な要素となります。

天候や路面状況についても記載されており、事故の原因分析において参考となる情報です。「雨」「雪」「凍結」などの記載がある場合は、気象条件が事故に与えた影響を検討する必要があります。

人身事故と物損事故の証明書の違い

記載項目の相違点

人身事故と物損事故では、交通事故証明書の記載項目に重要な違いがあります。これらの違いを理解することで、事故の性質や今後の手続きの方向性を把握することができます。

最も重要な違いは、「人身事故」または「物損事故」という事故種別の記載です。この記載により、警察がどのような性質の事故として処理したかが明確になります。人身事故として記載されている場合は、負傷者がいることが前提となり、自賠責保険への請求が可能となります。

人身事故の場合、負傷者数が記載されます。「死者○名、負傷者○名」という形で記載され、事故の重大性を示す指標となります。物損事故の場合は、この記載はありません。

損壊物件についても記載の仕方が異なります。人身事故の場合は「車両○台損壊」といった記載が一般的ですが、物損事故の場合はより詳細な損壊状況が記載されることがあります。

当事者の区分も異なる場合があります。人身事故では「加害者」「被害者」という区分が明確になることがありますが、物損事故では「甲」「乙」という中立的な表記になることが一般的です。

発行までの期間の違い

人身事故と物損事故では、交通事故証明書の発行までの期間に違いがあります。これは、それぞれの事故における警察の調査内容の違いによるものです。

物損事故の場合、比較的簡単な事故処理で済むため、証明書の発行も迅速に行われます。通常、事故から数日以内には申請が可能となり、申請から数日で証明書を取得することができます。

一方、人身事故の場合は、警察による詳細な捜査が行われるため、証明書の発行まで時間がかかることがあります。実況見分や関係者の事情聴取などが完了するまでは、証明書が発行されない場合もあります。

特に、重大な人身事故の場合は、刑事事件として詳細な捜査が継続されるため、証明書の発行が大幅に遅れることがあります。このような場合は、「捜査中」や「調査中」という理由で発行が保留されることがあります。

緊急に証明書が必要な場合は、自動車安全運転センターに事情を説明し、仮証明書の発行を依頼することも可能です。ただし、仮証明書は正式な証明書ではないため、使用に制限がある場合があります。

証明書活用時の注意点

記載内容の限界と追加証拠の必要性

交通事故証明書は重要な書類ですが、その記載内容には一定の限界があることを理解しておく必要があります。証明書だけでは十分でない場合は、追加の証拠を収集することが重要です。

交通事故証明書には、事故の発生事実は記載されていますが、事故の詳細な状況や原因については限定的な記載に留まります。過失割合や責任の所在については一切記載されておらず、これらは当事者間での協議や裁判での判断に委ねられています。

事故の詳細な状況を把握するためには、実況見分調書の取得が必要です。実況見分調書には、現場の詳細な見取り図や当事者の供述内容などが記載されており、事故状況をより正確に把握することができます。

また、ドライブレコーダーの映像、防犯カメラの映像、目撃者の証言なども重要な証拠となります。これらの証拠は時間の経過とともに失われる可能性があるため、早期の収集が重要です。

医療機関での診断書や治療経過も、人身事故の場合は重要な証拠となります。事故と負傷の因果関係を立証するためには、これらの医学的証拠が不可欠です。

保険会社への提出時のポイント

保険会社に交通事故証明書を提出する際は、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。適切な提出により、スムーズな保険金支払いを受けることができます。

まず、証明書の記載内容に誤りがないかを十分に確認してください。事故日時、場所、当事者情報、車両情報などに間違いがある場合は、保険金の支払いに支障をきたす可能性があります。誤りを発見した場合は、速やかに自動車安全運転センターに訂正を申請してください。

保険会社への提出は、通常、原本またはコピーのいずれでも受け付けられます。ただし、自賠責保険への請求の場合は原本の提出が求められることが多いため、複数通取得しておくことをおすすめします。

提出時期についても注意が必要です。多くの保険契約では、事故発生から一定期間内(通常30日以内)に保険会社への通知を行うことが義務付けられています。期限を過ぎると保険金の支払いが受けられない場合があるため、速やかな提出を心がけてください。

事故証明書と併せて、診断書、診療報酬明細書、修理見積書など、必要な書類をまとめて提出することで、審査が迅速に進みます。不足書類がある場合は、保険会社から追加提出を求められることがあります。

よくある間違いと対処法

交通事故証明書の取得や活用において、よくある間違いとその対処法について解説します。これらの知識を持つことで、無用なトラブルを避けることができます。

最も多い間違いは、事故証明書の申請を怠ることです。軽微な事故だからといって警察への届け出を行わなかった場合、後から証明書を取得することはできません。どんなに軽微な事故であっても、必ず警察への届け出を行い、証明書を取得しておくことが重要です。

申請時の情報記入ミスも頻繁に発生します。事故日時や場所、当事者情報を間違えて記入すると、該当する事故が見つからず、証明書が発行されません。申請前に、事故の詳細情報を正確に確認してから申請してください。

証明書の記載内容を過信することも問題となります。証明書は事故の発生事実を証明するものであり、責任の所在や損害額を決定するものではありません。証明書の記載内容だけで示談を進めることは避け、必要に応じて専門家に相談してください。

物損事故として処理された事故で後から負傷が判明した場合、人身事故への切り替え手続きを忘れることがあります。この場合、速やかに警察署で人身事故への切り替え手続きを行い、新たな証明書を取得する必要があります。

申請権者以外の人が申請しようとするケースもあります。交通事故証明書は誰でも取得できるわけではなく、申請権者が限定されています。代理申請の場合は、適切な委任状を準備してから申請してください。

実況見分調書との関係性

実況見分調書とは

実況見分調書は、刑事訴訟法に基づき、人身事故が発生した際に警察が作成する詳細な捜査書類です。同法では、検証の結果を記載した書面について規定されており、この調書は客観的証拠として高い証拠価値を有します。交通事故証明書が事故の発生事実を簡潔に記載するのに対し、実況見分調書は事故の状況を詳細に記録した重要な証拠資料となります。

実況見分調書には、事故現場の詳細な見取り図が含まれています。道路の幅員、信号機の位置、横断歩道の有無、停止線の位置など、事故現場の物理的な状況が正確に記録されています。また、車両の衝突位置や停止位置、ブレーキ痕の長さや方向なども詳細に記載されています。

当事者や目撃者の供述内容も実況見分調書に記録されます。事故発生時の状況について、関係者がどのような説明をしたかが詳細に記載されており、事故の原因究明において重要な情報となります。

実況見分調書は、過失割合の判定において決定的な役割を果たすことが多い書類です。裁判においても高い証拠価値が認められており、事故の責任関係を争う場合には必須の証拠資料となります。

取得方法と活用法

実況見分調書の取得は、情報公開法及び個人情報保護法に基づく開示請求により行うことができます。ただし、捜査書類であるため、関連法令により、捜査が終了するまでは原則として開示されません。

取得方法としては、まず事故を担当した警察署に問い合わせを行います。捜査が終了している場合は、情報開示請求の手続きを行うことができます。ただし、開示される内容は限定的であり、捜査上の機密に関わる部分は黒塗りされることがあります。

弁護士に依頼することで、より詳細な内容の開示を受けることができる場合があります。弁護士には、依頼者の代理人として警察に対する照会権限が認められており、一般の方では取得困難な情報も入手できる可能性があります。

民事訴訟が提起された場合は、裁判所を通じて実況見分調書の送付嘱託を申請することができます。この場合、裁判の証拠として使用する目的であるため、より詳細な内容が開示される可能性があります。

実況見分調書を活用する際は、記載内容を詳細に分析し、事故状況を正確に把握することが重要です。特に、現場の見取り図と当事者の供述内容を照らし合わせることで、事故の原因や過失の程度を検討することができます。

まとめ

交通事故証明書は、事故の発生事実を公的に証明する重要な書類であり、損害賠償請求や保険金請求において不可欠な証拠資料です。適切な取得方法を理解し、記載内容を正確に読み取ることで、その後の手続きを円滑に進めることができます。

証明書の取得は、窓口申請、郵送申請、インターネット申請など複数の方法があり、申請者の状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。また、申請権者が限定されていることや、必要書類を適切に準備することも忘れてはなりません。

記載内容については、基本情報、当事者情報、事故状況を正確に理解し、人身事故と物損事故の違いも把握しておく必要があります。ただし、証明書だけでは事故の詳細を完全に把握することはできないため、必要に応じて実況見分調書や他の証拠資料も収集することが重要です。

証明書を活用する際は、記載内容の限界を理解し、保険会社への適切な提出や、よくある間違いを避けることが大切です。複雑な事案や争いがある場合は、交通事故に精通した弁護士に相談することで、より確実な解決を図ることができるでしょう。

参考情報

関連法令

- ・道路交通法

- ・自動車安全運転センター法

- ・自動車損害賠償保障法

- ・刑事訴訟法

- ・民事訴訟法

- ・情報公開法

- ・個人情報保護法

関連機関

- ・警察庁

- ・国土交通省

- ・自動車安全運転センター

- ・損害保険料率算出機構

- ・日本損害保険協会

注意事項

本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案については専門家にご相談ください。法令の改正等により内容が変更される場合がありますので、最新の情報は関係機関にご確認ください。